大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和4年度(2022年度)追・再試験

問154 (生物(第6問) 問2(2))

問題文

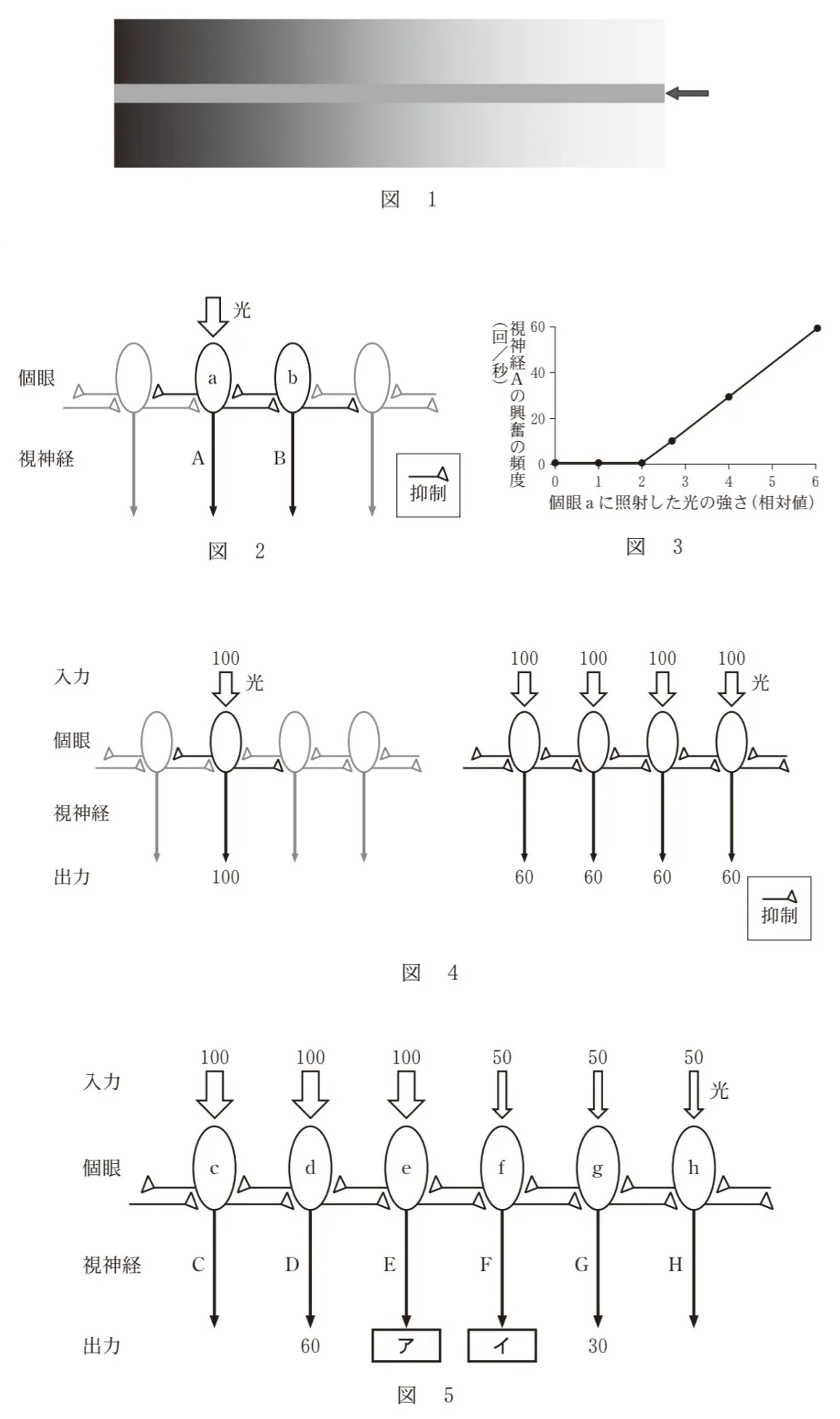

ヒトの明るさの感じ方は、周囲の情報に影響されることがある。例えば、図1の矢印の位置の帯状の領域の濃さは均一であるが、左側はより明るく、右側はより暗く感じられる。これは、その上下の領域との濃さの違いに影響されたためであり、光が光受容細胞で受容されて生じた信号が、そのまま脳に伝えられるのではなく、網膜の中にある神経回路で処理されてから、脳に伝えられることに起因する。

ほかの動物でも、外界の刺激は受容器で受け取られて、電気信号に変換され、神経回路で処理されることで感覚が生じる。例えば、小さな個眼が集合した複眼を持つカブトガニでは、個眼内の光受容細胞が受容した光刺激は、電気信号に変換される。そして、個眼どうしを結んだ神経回路によって処理された後に、視神経を介して脳に伝えられる。(a)個眼どうしを結んだ神経回路の働きを調べるため、実験1を行った。

実験1

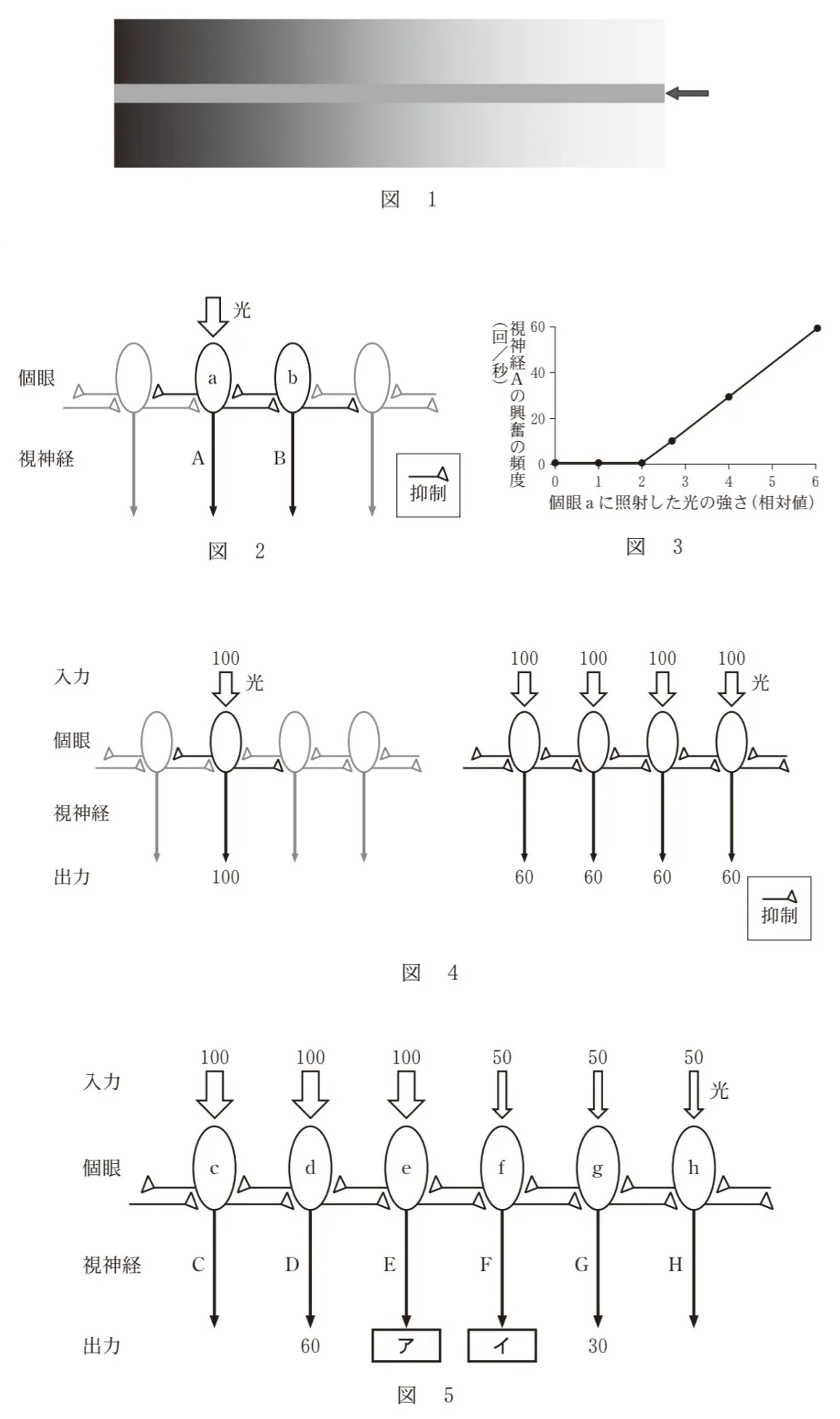

カブトガニの複眼を取り出して、個眼aへの光照射に対する視神経Aの興奮(活動電位が生じること)を調べた。それぞれの個眼から伸びる視神経は、中枢に向かって興奮を伝えると同時に、隣接する個眼を興奮しにくくするように抑制する(図2)。個眼aのみに様々な強さの光を照射したとき、視神経Aの興奮の頻度を計測したところ、図3の結果が得られた。なお、個眼a以外の個眼を用いても、同様の結果が得られた。

下線部(a)に関連して、図4は、カブトガニの個眼を結ぶ神経回路の働きを単純化した模式回路である。この模式回路において、次の条件1・条件2を設定した。なお、この模式回路では、一列に並んだ個眼に照射した光の強さ(入力)や視神経の興奮の頻度(出力)を数値として表している。

条件1 全ての個眼は、直下の視神経を入力と同じ大きさで興奮させる。

条件2 個眼から左右に伸びる神経は、両隣の個眼を興奮しにくくするように抑制する。この抑制の大きさは、個眼への入力の2割の大きさである。

これらの条件下では、図4左のように、一つの個眼のみに100が入力されると、直下の視神経が100を出力する。他方、図4右のように、全ての個眼に100が入力されると、隣接する個眼によって抑制され、直下に伸びる視神経の全てが、入力の4割減である60を出力する。

図4の模式回路の働きに関する次の文章中の( ウ )に入る文として最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

図5のように、個眼c〜hのそれぞれに対して100,100,100,50,50,50を同時入力すると、視神経D〜Gの出力はそれぞれ、60,( ア )、( イ )、30となる。そのため、この神経回路は個眼eと個眼fの間で隣接する個眼への入力の違いを( ウ )ように働く。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和4年度(2022年度)追・再試験 問154(生物(第6問) 問2(2)) (訂正依頼・報告はこちら)

ヒトの明るさの感じ方は、周囲の情報に影響されることがある。例えば、図1の矢印の位置の帯状の領域の濃さは均一であるが、左側はより明るく、右側はより暗く感じられる。これは、その上下の領域との濃さの違いに影響されたためであり、光が光受容細胞で受容されて生じた信号が、そのまま脳に伝えられるのではなく、網膜の中にある神経回路で処理されてから、脳に伝えられることに起因する。

ほかの動物でも、外界の刺激は受容器で受け取られて、電気信号に変換され、神経回路で処理されることで感覚が生じる。例えば、小さな個眼が集合した複眼を持つカブトガニでは、個眼内の光受容細胞が受容した光刺激は、電気信号に変換される。そして、個眼どうしを結んだ神経回路によって処理された後に、視神経を介して脳に伝えられる。(a)個眼どうしを結んだ神経回路の働きを調べるため、実験1を行った。

実験1

カブトガニの複眼を取り出して、個眼aへの光照射に対する視神経Aの興奮(活動電位が生じること)を調べた。それぞれの個眼から伸びる視神経は、中枢に向かって興奮を伝えると同時に、隣接する個眼を興奮しにくくするように抑制する(図2)。個眼aのみに様々な強さの光を照射したとき、視神経Aの興奮の頻度を計測したところ、図3の結果が得られた。なお、個眼a以外の個眼を用いても、同様の結果が得られた。

下線部(a)に関連して、図4は、カブトガニの個眼を結ぶ神経回路の働きを単純化した模式回路である。この模式回路において、次の条件1・条件2を設定した。なお、この模式回路では、一列に並んだ個眼に照射した光の強さ(入力)や視神経の興奮の頻度(出力)を数値として表している。

条件1 全ての個眼は、直下の視神経を入力と同じ大きさで興奮させる。

条件2 個眼から左右に伸びる神経は、両隣の個眼を興奮しにくくするように抑制する。この抑制の大きさは、個眼への入力の2割の大きさである。

これらの条件下では、図4左のように、一つの個眼のみに100が入力されると、直下の視神経が100を出力する。他方、図4右のように、全ての個眼に100が入力されると、隣接する個眼によって抑制され、直下に伸びる視神経の全てが、入力の4割減である60を出力する。

図4の模式回路の働きに関する次の文章中の( ウ )に入る文として最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

図5のように、個眼c〜hのそれぞれに対して100,100,100,50,50,50を同時入力すると、視神経D〜Gの出力はそれぞれ、60,( ア )、( イ )、30となる。そのため、この神経回路は個眼eと個眼fの間で隣接する個眼への入力の違いを( ウ )ように働く。

- 相対的に強め、明暗の境界をはっきりさせる

- 相対的に強め、明暗の境界を滑らかにする

- 相対的に弱め、明暗の境界をはっきりさせる

- 相対的に弱め、明暗の境界を滑らかにする

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

入力の差はeとfで差が50。

出力では、e=70、f=20。

明るい場所(e)はあまり下がらす、暗い場所(f)はより強く抑えられています。

そのため、明るい部分はより明るく感じ、暗い部分はより暗く感じられると言えます。

つまり、「入力の差を相対的に強め、明暗の境界をはっきりさせるように働いている」事が分かります。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問152)へ

令和4年度(2022年度)追・再試験 問題一覧