大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和4年度(2022年度)本試験

問137 (生物(第4問) 問1)

問題文

一般的に働きアリ(以下、アリ)は、餌を見つけると、腹部から分泌される道標(みちしるべ)aフェロモンを地面に付けながら、巣と餌場との間を往復して餌を運ぶ。同じ巣のほかのアリが、これをたどりながら巣と餌場の行き来を繰り返すと、徐々にアリの行列ができる。アリの行列の形成過程における道標フェロモンの役割を調べるため、実験1・実験2を行った。

実験1

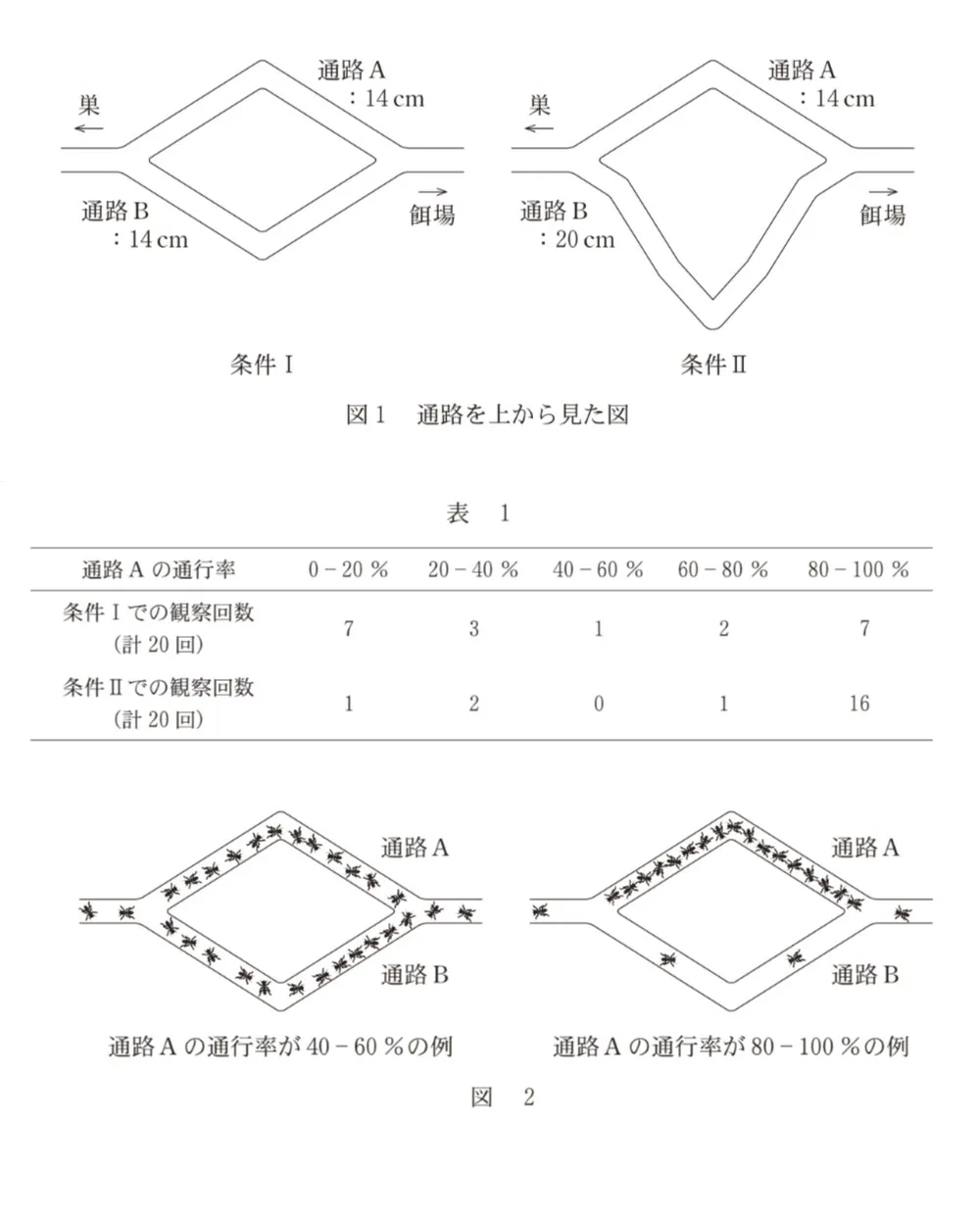

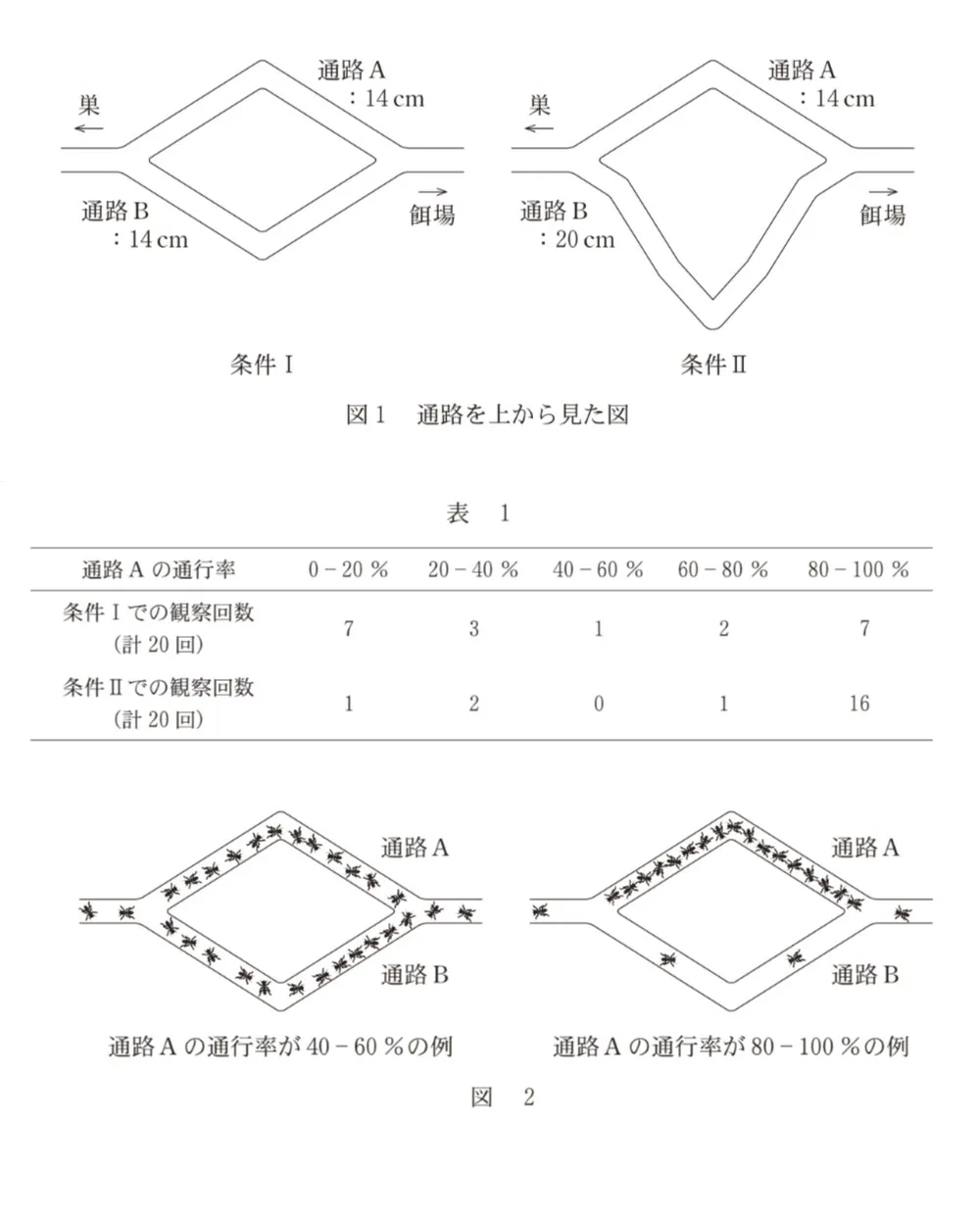

アリの巣と餌場との間を、図1のような二つの通路(通路A,通路B)でつないだ。しばらくすると、アリの行列が観察された。条件Ⅰでは通路Aと通路Bの長さを同じにし、条件Ⅱでは通路Aよりも通路Bを長くした。実験開始から30分経過した後に、通路Aと通路Bを通行しているアリの数を10分間記録した。条件Ⅰと条件Ⅱで各20回の試行を行い、両通路のうち通路Aを通行しているアリの割合が0―20%、20―40%、40―60%、60―80%、80―100%であることが観察された回数をそれぞれ数えたところ、表1の結果が得られた。図2は、条件Ⅰでの通路Aの通行率と、そのときの通路上のアリの分布の例を示したものである。なお、実験中のアリは巣と餌場の周囲以外では通路上のみを通行できるものとする。

実験1の結果の記述として適当なものを、次の選択肢のうちから二つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問137(生物(第4問) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

一般的に働きアリ(以下、アリ)は、餌を見つけると、腹部から分泌される道標(みちしるべ)aフェロモンを地面に付けながら、巣と餌場との間を往復して餌を運ぶ。同じ巣のほかのアリが、これをたどりながら巣と餌場の行き来を繰り返すと、徐々にアリの行列ができる。アリの行列の形成過程における道標フェロモンの役割を調べるため、実験1・実験2を行った。

実験1

アリの巣と餌場との間を、図1のような二つの通路(通路A,通路B)でつないだ。しばらくすると、アリの行列が観察された。条件Ⅰでは通路Aと通路Bの長さを同じにし、条件Ⅱでは通路Aよりも通路Bを長くした。実験開始から30分経過した後に、通路Aと通路Bを通行しているアリの数を10分間記録した。条件Ⅰと条件Ⅱで各20回の試行を行い、両通路のうち通路Aを通行しているアリの割合が0―20%、20―40%、40―60%、60―80%、80―100%であることが観察された回数をそれぞれ数えたところ、表1の結果が得られた。図2は、条件Ⅰでの通路Aの通行率と、そのときの通路上のアリの分布の例を示したものである。なお、実験中のアリは巣と餌場の周囲以外では通路上のみを通行できるものとする。

実験1の結果の記述として適当なものを、次の選択肢のうちから二つ選べ。

- 条件Ⅰでは、各試行における、通路Aおよび通路Bの通行率は、それぞれ約50%になった。

- 条件Ⅰでは、各試行における行列は、通路Aと通路Bとに交互にできた。

- 条件Ⅰでは、20試行中の14試行で、80%を超えるアリが、通路Aまたは通路Bのどちらかに集中した。

- 条件Ⅰ・条件Ⅱともに、通路Aと通路Bの両方にほぼ同数のアリが行列をつくった観察回数は、全体のなかで最も少なかった。

- 条件Ⅱでは、20試行中の16試行で、80%を超えるアリが通路Bを通行した。

- 条件Ⅱでは、通路の長短はアリの通路の選択に影響しなかった。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

表1の情報を正しく読み取りましょう!

通路Aの通行率40-60%の観察回数は1回です。つまり、アリの通行は通路Aまたは通路Bに偏っています。したがって、不正解です。

通路Aの通行率0-20%の観察回数は7回、通路Aの通行率80-100%の観察回数は7回です。しかし、交互に通路A、通路Bを通ったかどうかは分かりません。したがって、不正解です。

通路Aの通行率0-20%の観察回数は7回、通路Aの通行率80-100%の観察回数は7回です。つまり、7+7=14試行で、80%を超えるアリが、通路Aまたは通路Bのどちらかに集中しています。したがって、正解です。

通路Aの通行率40-60%の観察回数は1回、通路Bの通行率40-60%の観察回数は0回です。つまり、通路Aと通路Bの両方にほぼ同数のアリが行列をつくった観察回数は、全体のなかで最も少ないです。したがって、正解です。

条件IIにおける、通路Aの通行率80-100%の観察回数は16回です。つまり、20試行中の16試行で、80%を超えるアリが通路Aを通行しています。したがって、不正解です。

20試行中の16試行で、80%を超えるアリが通路Aを通行しています。つまり、通路の長短はアリの通路の選択に影響していると考えられます。したがって、不正解です。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問136)へ

令和4年度(2022年度)本試験 問題一覧

次の問題(問139)へ