大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和4年度(2022年度)追・再試験

問144 (生物(第4問) 問4)

問題文

生物部のユウキさんとレイさんは、水族館で水槽を眺めていた。そのとき、(a)魚のクマノミやエビがイソギンチャクと一緒にいる様子が目に留まった。二人は、これらの生物の系統と進化、生態について話をした。

ユウキ:そういえば、地球上での魚類の出現について、授業で習ったよね。たしか、原始的な魚類は、古生代に繁栄したんだよね。

レイ:エビと同じ門に分類される昆虫類が出現したのも古生代だよね。この時代は、生物が陸上に進出した時代だったと思うけど、陸上の乾燥した環境に適応した生物が繁栄するのは、(X)アンモナイト類の化石がたくさん出てくる中生代だったよね。

ユウキ:そうだね、(Y)完全には水辺から離れられない両生類が陸上に進出したのは古生代だし、この時代には植物の陸上進出も起こったよね。でも、植物のうち(Z)受精時に外界の水を必要としない被子植物が陸上で繁栄したのは中生代だったよね。

レイ:ところで、クマノミはイソギンチャクのそばにずっといるね。この2種の種間関係は(b)相利共生だって、先生が話していたのを思い出したよ。

ユウキ:よく見ると、(c)同じイソギンチャクのそばで暮らしているクマノミの体長が違うみたいだけど、順位制があるのかな。

レイ:水族館の飼育員さんにお願いして、調べてみようよ。

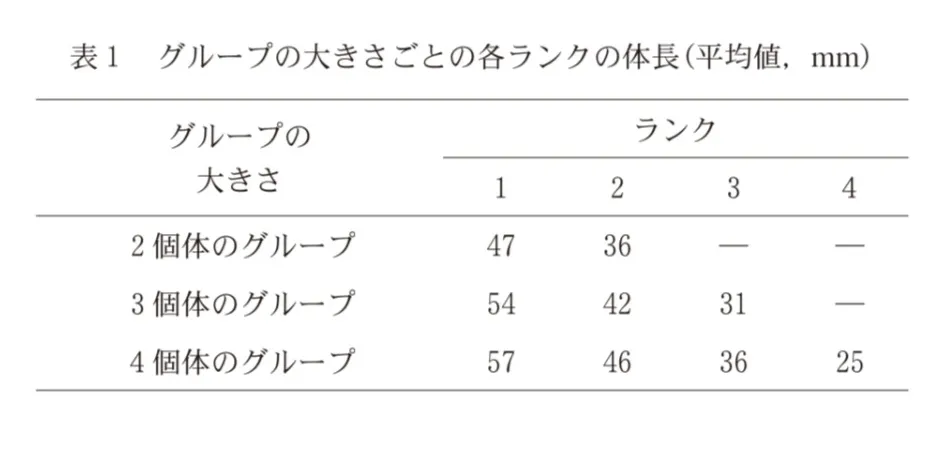

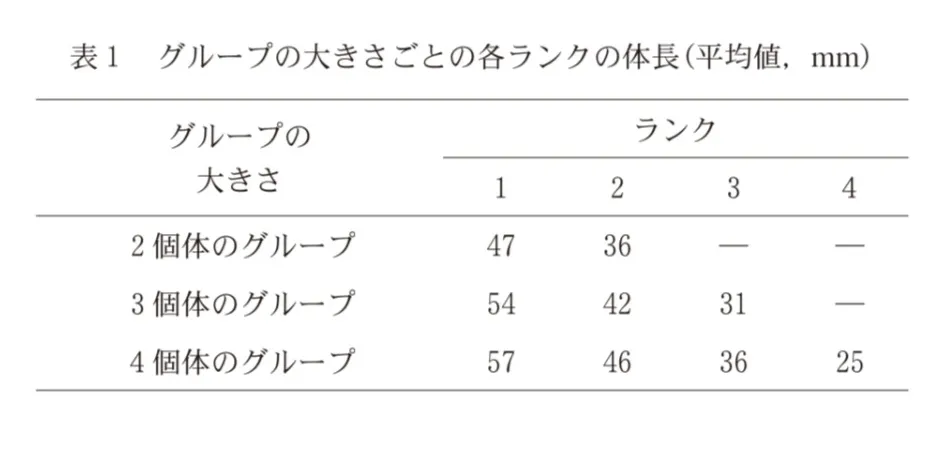

下線部(c)に関連して、1個体のイソギンチャクには、血縁関係のない複数のクマノミ個体がグループで生活する。クマノミは、まず雄として成熟し、その後、雄から雌へ性転換を行う。グループごとに体長の大きい個体から順にランク1〜4とすると、ランク1は常に雌、ランク2は常に雄となり、ランク1とランク2が一夫一妻で繁殖する。ランク3以降の個体は、繁殖に参加しない。ユウキさんとレイさんが、クマノミのグループの大きさごとに各ランクの個体の体長を測定して平均したところ、表1の結果が得られた。後の記述a〜dのうち、表の結果の記述として適当なものはどれか。その組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

a グループの大きさに関係なく、グループ内の隣り合ったランクの個体間には、ほぼ一定の体長差がある。

b どのグループにも、繁殖に参加できない個体がいる。

c 繁殖に参加できるかどうかは、個体自身の体長だけでなく、グループ内のほかの個体の体長も関係する。

d グループが大きくなると、ほかのグループと同じランクでも個体の体長が大きくなる。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和4年度(2022年度)追・再試験 問144(生物(第4問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

生物部のユウキさんとレイさんは、水族館で水槽を眺めていた。そのとき、(a)魚のクマノミやエビがイソギンチャクと一緒にいる様子が目に留まった。二人は、これらの生物の系統と進化、生態について話をした。

ユウキ:そういえば、地球上での魚類の出現について、授業で習ったよね。たしか、原始的な魚類は、古生代に繁栄したんだよね。

レイ:エビと同じ門に分類される昆虫類が出現したのも古生代だよね。この時代は、生物が陸上に進出した時代だったと思うけど、陸上の乾燥した環境に適応した生物が繁栄するのは、(X)アンモナイト類の化石がたくさん出てくる中生代だったよね。

ユウキ:そうだね、(Y)完全には水辺から離れられない両生類が陸上に進出したのは古生代だし、この時代には植物の陸上進出も起こったよね。でも、植物のうち(Z)受精時に外界の水を必要としない被子植物が陸上で繁栄したのは中生代だったよね。

レイ:ところで、クマノミはイソギンチャクのそばにずっといるね。この2種の種間関係は(b)相利共生だって、先生が話していたのを思い出したよ。

ユウキ:よく見ると、(c)同じイソギンチャクのそばで暮らしているクマノミの体長が違うみたいだけど、順位制があるのかな。

レイ:水族館の飼育員さんにお願いして、調べてみようよ。

下線部(c)に関連して、1個体のイソギンチャクには、血縁関係のない複数のクマノミ個体がグループで生活する。クマノミは、まず雄として成熟し、その後、雄から雌へ性転換を行う。グループごとに体長の大きい個体から順にランク1〜4とすると、ランク1は常に雌、ランク2は常に雄となり、ランク1とランク2が一夫一妻で繁殖する。ランク3以降の個体は、繁殖に参加しない。ユウキさんとレイさんが、クマノミのグループの大きさごとに各ランクの個体の体長を測定して平均したところ、表1の結果が得られた。後の記述a〜dのうち、表の結果の記述として適当なものはどれか。その組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

a グループの大きさに関係なく、グループ内の隣り合ったランクの個体間には、ほぼ一定の体長差がある。

b どのグループにも、繁殖に参加できない個体がいる。

c 繁殖に参加できるかどうかは、個体自身の体長だけでなく、グループ内のほかの個体の体長も関係する。

d グループが大きくなると、ほかのグループと同じランクでも個体の体長が大きくなる。

- a、b

- a、c

- a、d

- b、c

- b、d

- c、d

- a、b、c

- a、b、d

- a、c、d

- b、c、d

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

まず、問題文と表1から読み取れることを整理しましょう。

・ランク1=常に雌(最大)

・ランク2=常に雄(2番目に大きい)

・ランク1と2のみ繁殖

・ランク3以降は繁殖しない

・ランクは体長順で決まる。

つまり、繁殖できるかどうかは、体長で決まるということです。

次に、各選択肢を見ていきましょう。

まず、「グループの大きさに関係なく、グループ内の隣り合ったランクの個体間には、ほぼ一定の体長差がある」。

2個体群:47-36=11

3個体群:54-42=12,42-31=11

4個体群:57-46=11,46-36=10,36-25=11

と、体長が10~12mmとほぼ一定なので、この選択肢は正しいと言えます。

次に、「どのグループにも、繁殖に参加できない個体がいる」。

表1を見ると、2個体群はランク1(雌)とランク2(雄)の個体群です。雌と雄のグループなので、繁殖は可能です。なので、この選択肢は誤りと言えます。

次に、「繁殖に参加できるかどうかは、個体自身の体長だけでなく、グループ内のほかの個体の体長も関係する」。

36mmの個体を例に挙げて考えましょう。

・2個体群では、ランク2で繁殖は可能です。

・4個体群では、ランク3で繁殖は出来ません。

このことから、同じ体長でもグループ構成が変わっています。よって、この選択肢は正しいと言えます。

そして、「グループが大きくなると、ほかのグループと同じランクでも個体の体長が大きくなる」。

・ランク1:47→54→57

・ランク2:36→42→26

・ランク3:31→36

個体群が大きくなるにつれて、体長も大きくなっていることが分かる。よって、この選択肢は正しいと言えます。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問143)へ

令和4年度(2022年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問145)へ