大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和5年度(2023年度)本試験

問140 (生物(第2問) 問3)

問題文

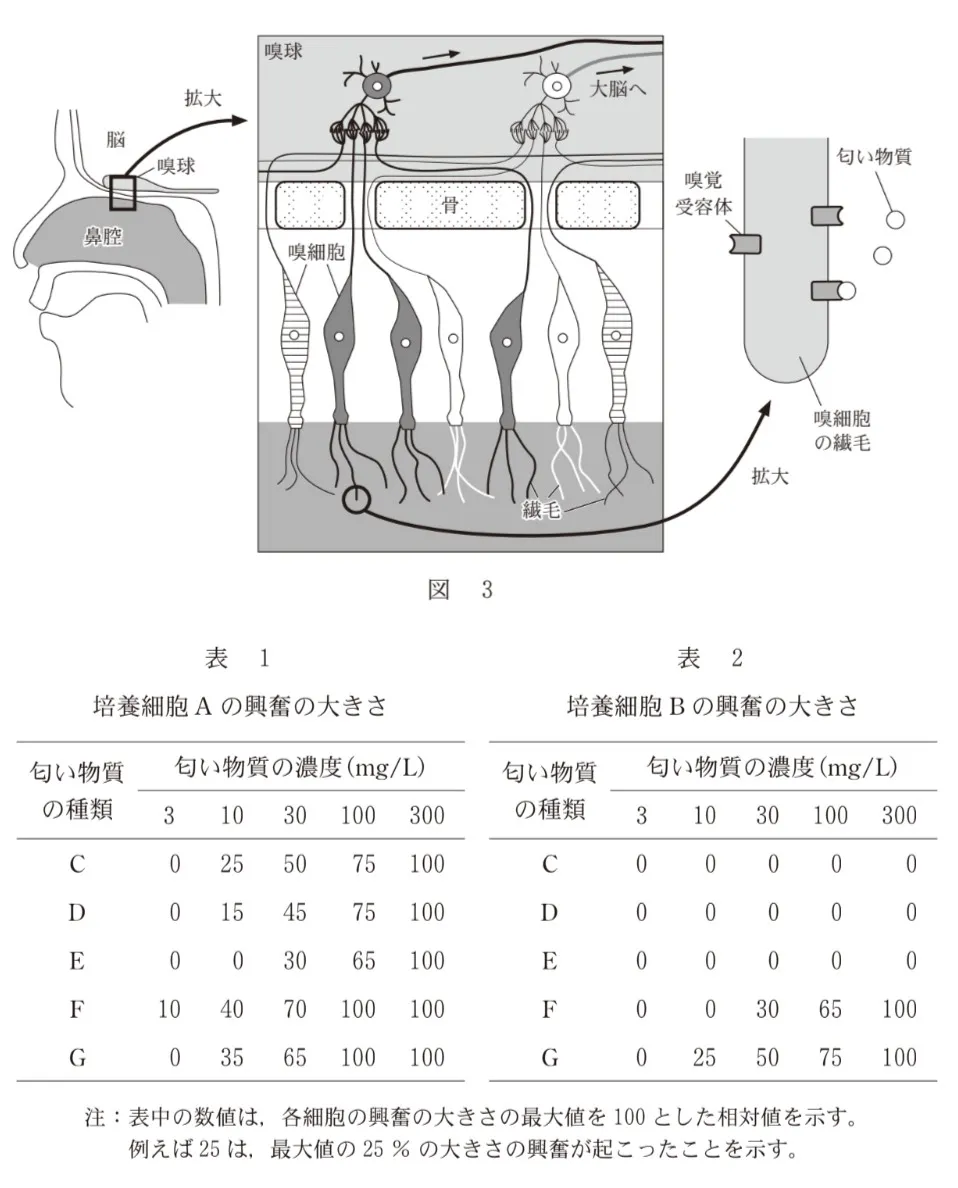

ヒトのゲノムには、重複によって生じた数百種類の(c)匂(にお)いの受容体(嗅覚(きゅうかく)受容体)の遺伝子があり、ヒトの感覚受容に役立っている。ヒトでは、空気中の匂い物質が鼻腔(びこう)の奥に到達し、嗅細胞(きゅうさいぼう)の繊毛に存在する嗅覚受容体に結合すると、電位が発生する。嗅細胞が受容した匂い物質の情報は、(d)脳の一次中枢(嗅球)(きゅうきゅう)で分類されたのち大脳へと伝わり、匂いの感覚が生じる。図3は、ヒトの嗅覚の仕組みを模式的に示したものである。通常、1個の嗅細胞では1種類の嗅覚受容体のみが発現しており、同じ種類の嗅覚受容体を発現する嗅細胞の情報は、嗅球の1か所のみを興奮させる。嗅覚受容体は、何種類もの匂い物質と結合できるが、それぞれの結合の強さは匂い物質ごとに異なる。

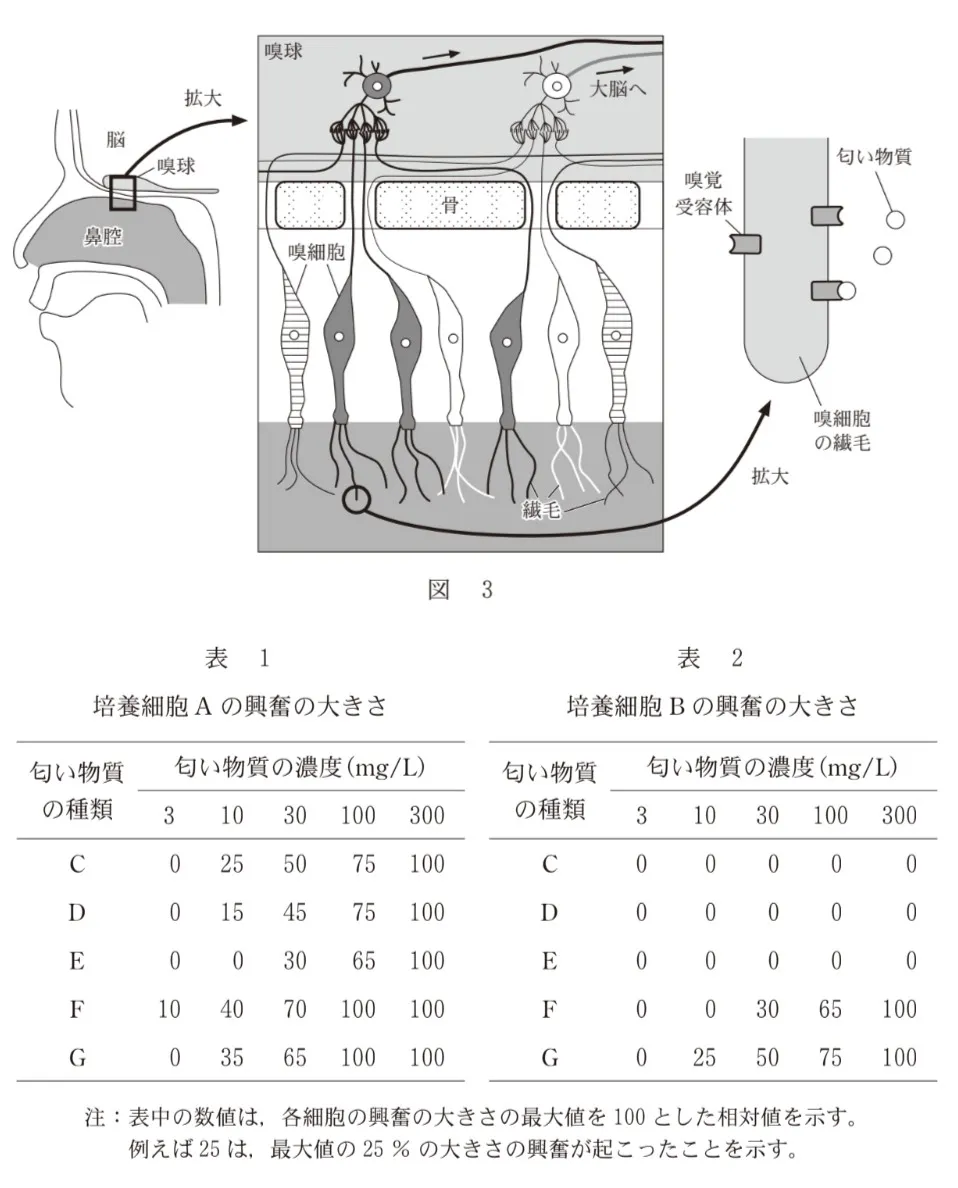

下線部(c)に関連して、ヒトは、ゲノムにある嗅覚受容体の遺伝子の数よりも、はるかに多くの種類の匂いを識別することができる。その仕組みを調べるため、嗅覚受容体Aを発現させた培養細胞Aと、嗅覚受容体Bを発現させた培養細胞Bとを用い、匂い物質C~Gの様々な濃度に対する興奮の大きさを調べたところ、表1および表2の結果が得られた。これらの結果から導かれる嗅細胞に関する推論として適当でないものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問140(生物(第2問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

ヒトのゲノムには、重複によって生じた数百種類の(c)匂(にお)いの受容体(嗅覚(きゅうかく)受容体)の遺伝子があり、ヒトの感覚受容に役立っている。ヒトでは、空気中の匂い物質が鼻腔(びこう)の奥に到達し、嗅細胞(きゅうさいぼう)の繊毛に存在する嗅覚受容体に結合すると、電位が発生する。嗅細胞が受容した匂い物質の情報は、(d)脳の一次中枢(嗅球)(きゅうきゅう)で分類されたのち大脳へと伝わり、匂いの感覚が生じる。図3は、ヒトの嗅覚の仕組みを模式的に示したものである。通常、1個の嗅細胞では1種類の嗅覚受容体のみが発現しており、同じ種類の嗅覚受容体を発現する嗅細胞の情報は、嗅球の1か所のみを興奮させる。嗅覚受容体は、何種類もの匂い物質と結合できるが、それぞれの結合の強さは匂い物質ごとに異なる。

下線部(c)に関連して、ヒトは、ゲノムにある嗅覚受容体の遺伝子の数よりも、はるかに多くの種類の匂いを識別することができる。その仕組みを調べるため、嗅覚受容体Aを発現させた培養細胞Aと、嗅覚受容体Bを発現させた培養細胞Bとを用い、匂い物質C~Gの様々な濃度に対する興奮の大きさを調べたところ、表1および表2の結果が得られた。これらの結果から導かれる嗅細胞に関する推論として適当でないものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

- 嗅細胞によっては、興奮しない匂い物質がある。

- 嗅細胞が興奮する匂い物質の最低濃度は、匂い物質の種類によって異なることがある。

- 匂い物質の種類と濃度によっては、興奮する嗅細胞の組合せが異なる。

- 匂い物質の濃度が高ければ高いほど、嗅細胞は、より多くの種類の匂い物質に対して異なる興奮の大きさを示す。

- 匂い物質の種類が異なると、同じ濃度でも、嗅細胞の興奮の大きさが異なることがある。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

前の問題(問138)へ

令和5年度(2023年度)本試験 問題一覧

次の問題(問141)へ