大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和5年度(2023年度)本試験

問160 (生物(第6問) 問3(2))

問題文

次の文章を読み、後の問いに答えよ。

ヒカルさんとユウさんは、アユの縄張りと群れについて話をした。

ヒカル:この前、アユの縄張りのことが授業に出てきたよね。教科書には、縄張りを持つアユと群れるアユがいるって書いてあったけど、そうなったのは個体どうしが(a)資源をめぐって争った結果だよね。縄張り個体と群れ個体との間には何か違いがあるのかな。

ユウ:そうだね。縄張りを維持することで食物の藻類を確保できるのだったら、縄張り個体と群れ個体の成長も違うかもしれないね。アユの縄張りに関する論文があるかインターネットで調べてみようよ。

ヒカル:先の実験の結果から二人の疑問は解決したけど、他の種の魚でも、アユのように縄張りの大きさは変化するのかな。

ユウ:(b)湖底の藻類を食べるアフリカの魚で、水深と個体群密度によって縄張りの大きさが変化する種がいるって書いてある論文を見つけたよ。

ヒカル:たしかに、縄張りを維持する労力(コスト)は個体群密度の違いで変わるよね。でも、どうして水深が縄張りの大きさと関係するのかな。

ユウ:藻類の成長には太陽の光が関係しているからだと思うよ。

ヒカル:そうだね。水の中では深くなるにつれて暗くなっていくからね。

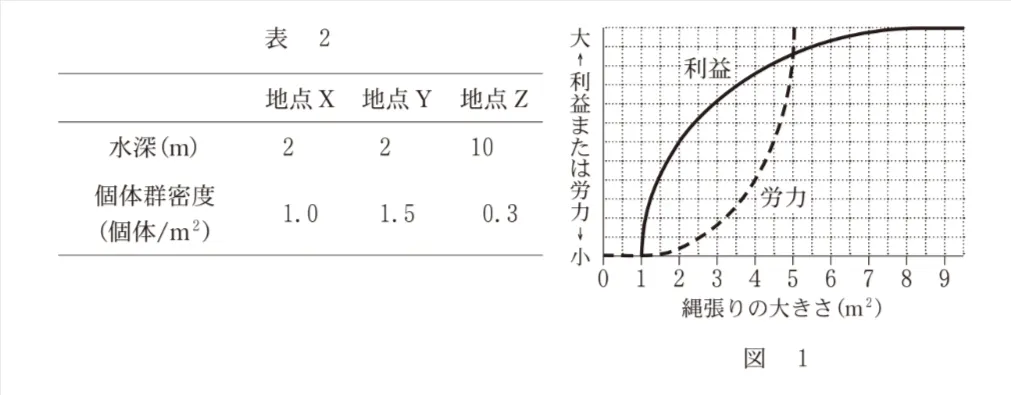

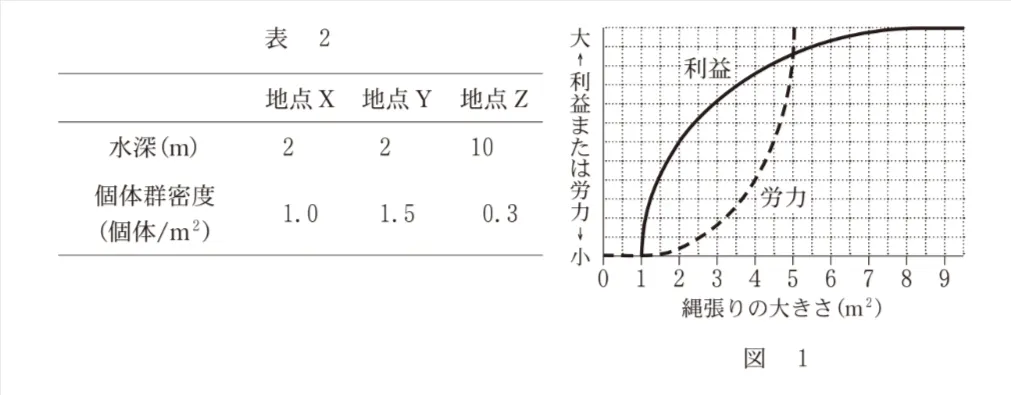

下線部(b)に関連して、論文中では、湖の地点X~Zで、藻類食の魚Tの縄張り行動が観察され、縄張り個体の数と群れ個体の数の合計から個体群密度が算出されている。さらに、各地点の水深と藻類の量が調べられている。表2は、各地点の水深と個体群密度を表したものである。また図1は、地点Xにおいて、藻類の量と縄張り行動から推定された、縄張りの大きさと利益・労力の関係(以下、モデル)を示したものである。

地点Yと地点Zのモデルが後の選択肢のいずれかとすると、地点Zの最適な縄張りの大きさとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問160(生物(第6問) 問3(2)) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読み、後の問いに答えよ。

ヒカルさんとユウさんは、アユの縄張りと群れについて話をした。

ヒカル:この前、アユの縄張りのことが授業に出てきたよね。教科書には、縄張りを持つアユと群れるアユがいるって書いてあったけど、そうなったのは個体どうしが(a)資源をめぐって争った結果だよね。縄張り個体と群れ個体との間には何か違いがあるのかな。

ユウ:そうだね。縄張りを維持することで食物の藻類を確保できるのだったら、縄張り個体と群れ個体の成長も違うかもしれないね。アユの縄張りに関する論文があるかインターネットで調べてみようよ。

ヒカル:先の実験の結果から二人の疑問は解決したけど、他の種の魚でも、アユのように縄張りの大きさは変化するのかな。

ユウ:(b)湖底の藻類を食べるアフリカの魚で、水深と個体群密度によって縄張りの大きさが変化する種がいるって書いてある論文を見つけたよ。

ヒカル:たしかに、縄張りを維持する労力(コスト)は個体群密度の違いで変わるよね。でも、どうして水深が縄張りの大きさと関係するのかな。

ユウ:藻類の成長には太陽の光が関係しているからだと思うよ。

ヒカル:そうだね。水の中では深くなるにつれて暗くなっていくからね。

下線部(b)に関連して、論文中では、湖の地点X~Zで、藻類食の魚Tの縄張り行動が観察され、縄張り個体の数と群れ個体の数の合計から個体群密度が算出されている。さらに、各地点の水深と藻類の量が調べられている。表2は、各地点の水深と個体群密度を表したものである。また図1は、地点Xにおいて、藻類の量と縄張り行動から推定された、縄張りの大きさと利益・労力の関係(以下、モデル)を示したものである。

地点Yと地点Zのモデルが後の選択肢のいずれかとすると、地点Zの最適な縄張りの大きさとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

- 1.5m2

- 2m2

- 2.5m2

- 3m2

- 5m2

- 9m2

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

前の問題(問159)へ

令和5年度(2023年度)本試験 問題一覧