大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和4年度(2022年度)本試験

問46 (生物基礎(第3問) 問2)

問題文

年降水量の多い日本列島では、主にa気温によってバイオームが決まる。中部地方の内陸から東北地方を経て北海道南部にまで主に見られるバイオームは、ブナなどの落葉広葉樹が優占する夏緑樹林と、そこに生息する生物とから成立している。

ブナの葉を食うガであるブナアオシャチホコ(以下、ブナアオ)の幼虫は、しばしば大発生して一帯の葉を食いつくすことがある。bこの幼虫は、日当たりの良い林冠につくられる陽葉よりも、日当たりの悪い下層につくられる陰葉から食い始める。

cブナアオが大発生すると、その幼虫を食う甲虫のクロカタビロオサムシが追いかけるように大発生する。同様に、ブナアオの蛹(さなぎ)を栄養源とする菌類のサナギタケも大発生する。そのため、ブナアオの大発生は長続きしない。

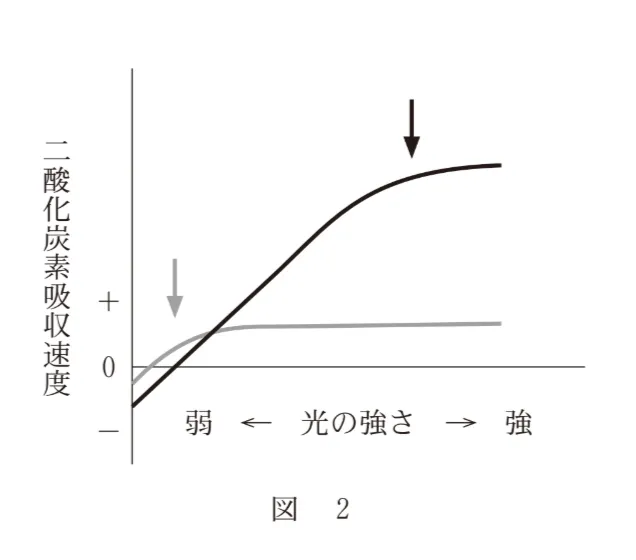

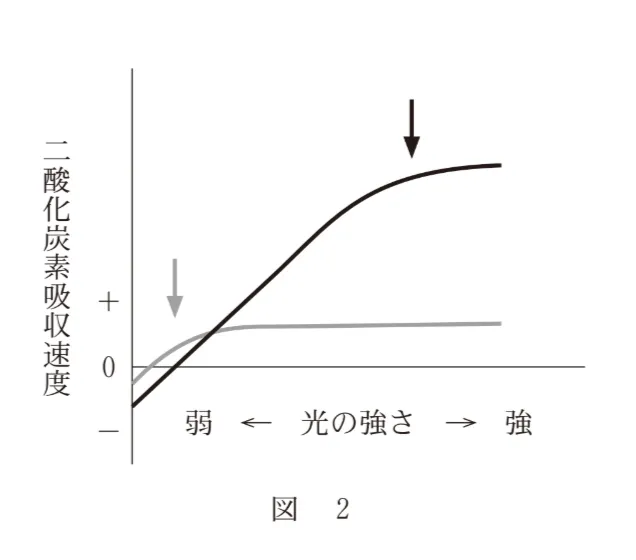

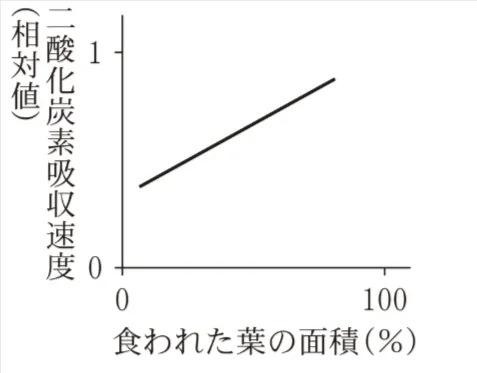

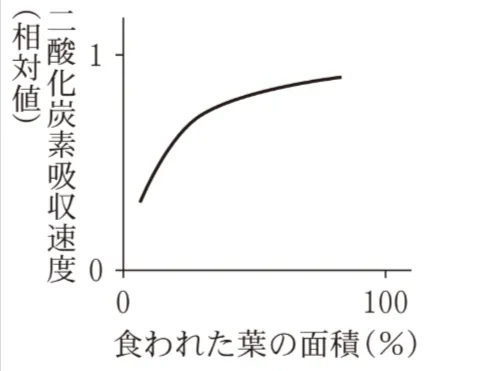

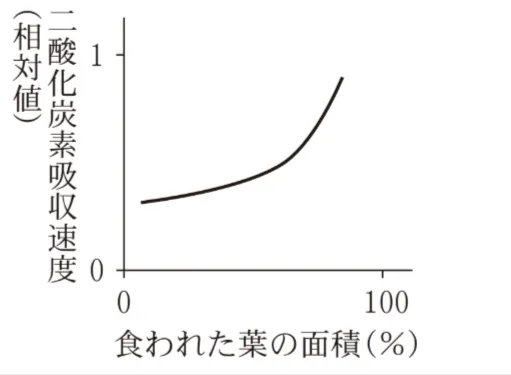

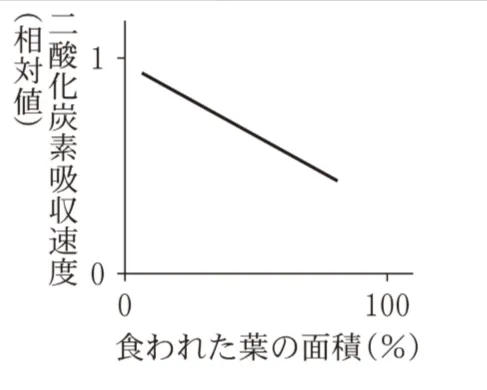

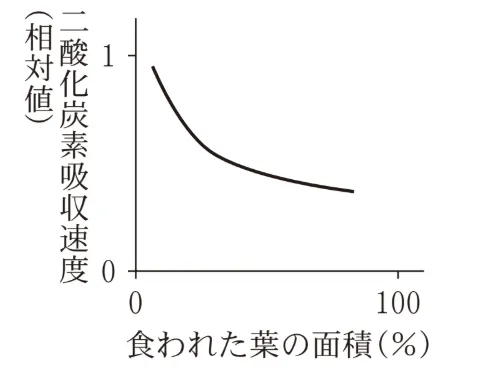

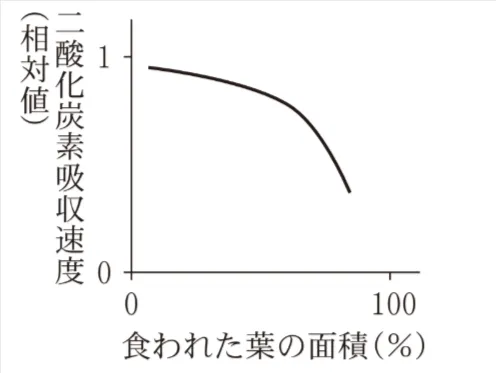

下線部bに関連して、図2は陽葉と陰葉における、光の強さと二酸化炭素吸収速度との関係である。図中の下向きの矢印は、陽葉か陰葉のいずれかが日中に受ける平均的な光の強さを示している。大発生したブナアオが陽葉と陰葉を共につけるブナ個体の葉を食い進むと、二酸化炭素吸収速度はどのように変化すると予測されるか。ブナ1個体当たりの変化の傾向を示すグラフとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問46(生物基礎(第3問) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

年降水量の多い日本列島では、主にa気温によってバイオームが決まる。中部地方の内陸から東北地方を経て北海道南部にまで主に見られるバイオームは、ブナなどの落葉広葉樹が優占する夏緑樹林と、そこに生息する生物とから成立している。

ブナの葉を食うガであるブナアオシャチホコ(以下、ブナアオ)の幼虫は、しばしば大発生して一帯の葉を食いつくすことがある。bこの幼虫は、日当たりの良い林冠につくられる陽葉よりも、日当たりの悪い下層につくられる陰葉から食い始める。

cブナアオが大発生すると、その幼虫を食う甲虫のクロカタビロオサムシが追いかけるように大発生する。同様に、ブナアオの蛹(さなぎ)を栄養源とする菌類のサナギタケも大発生する。そのため、ブナアオの大発生は長続きしない。

下線部bに関連して、図2は陽葉と陰葉における、光の強さと二酸化炭素吸収速度との関係である。図中の下向きの矢印は、陽葉か陰葉のいずれかが日中に受ける平均的な光の強さを示している。大発生したブナアオが陽葉と陰葉を共につけるブナ個体の葉を食い進むと、二酸化炭素吸収速度はどのように変化すると予測されるか。ブナ1個体当たりの変化の傾向を示すグラフとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

幼虫は、陽葉よりも陰葉から食べ始めます。陰葉は光合成量が少ないため、二酸化炭素吸収速度の低下は小さいです。しかし、食害が進んで陽葉も減ると、光合成量の大きい葉が減少するため、二酸化炭素吸収速度がさらに低下します。すなわち、二酸化炭素吸収速度はゆるやかに低下すると予測されます。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問45)へ

令和4年度(2022年度)本試験 問題一覧

次の問題(問47)へ