大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和4年度(2022年度)本試験

問125 (生物(第1問) 問3)

問題文

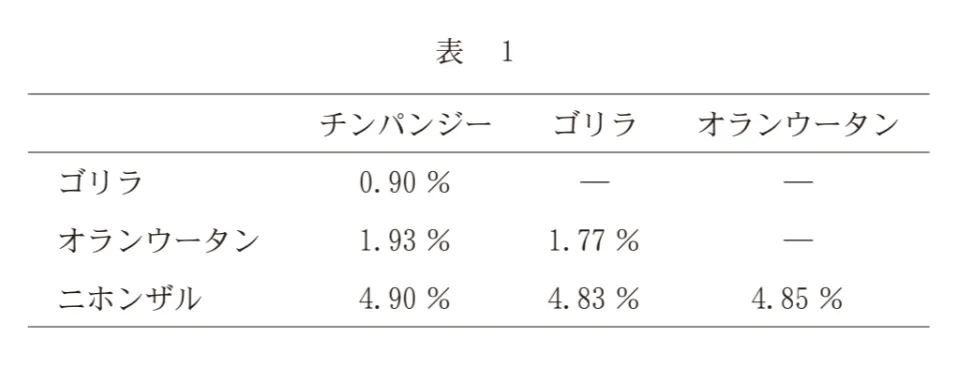

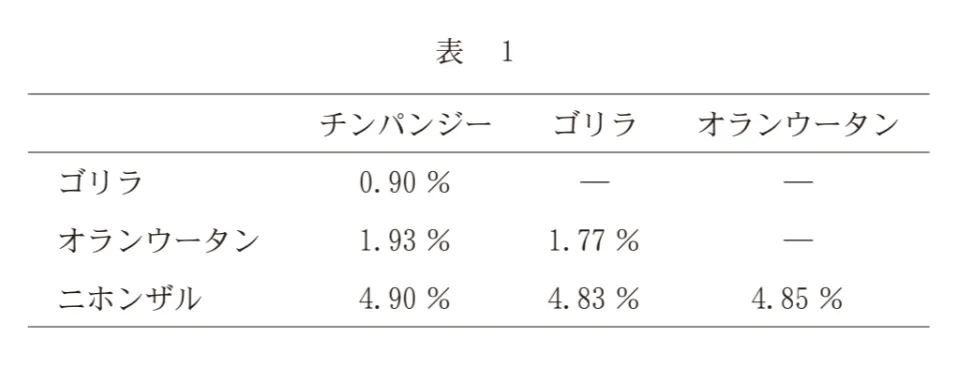

aヒトの近縁種の系統関係を調べるため、チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、およびニホンザルのそれぞれについて、遺伝子Aからつくられるタンパク質Aのアミノ酸配列を調べたところ、互いに異なっているアミノ酸の割合は、表1のとおりであった。

チンパンジーの祖先とオランウータンの祖先が分岐した年代が1300万年前、ヒトの祖先とチンパンジーの祖先が分岐した年代が600万年前とすると、分子時計の考え方により、表1を用いてヒト―チンパンジー間のタンパク質Aにおけるアミノ酸配列の違いを予測できる。ところが、タンパク質Aにおけるヒト―チンパンジー間のアミノ酸配列の違いを実際に調べた値は、分子時計の考え方による予測値よりも小さかった。次の数値e〜gのうち、分子時計の考え方による予測値はどれか。また、後の記述Ⅰ〜Ⅲのうち、実際に調べた値が予測値よりも小さくなった原因に関する考察として適当なものはどれか。その組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

e 0.42%

f 0.89%

g 4.18%

Ⅰ 遺伝的浮動により、ヒトの集団内で、突然変異によって遺伝子Aに生じた新たな対立遺伝子の頻度が上がったため。

Ⅱ ヒトにおいて生存のためのタンパク質Aの重要度が上がり、タンパク質Aの機能に重要なアミノ酸の数が増えたことで、突然変異によりタンパク質Aの機能を損ないやすくなったため。

Ⅲ 医療の発達により、ヒトでは突然変異によってタンパク質Aの機能を損なっても、生存に影響しにくくなったため。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問125(生物(第1問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

aヒトの近縁種の系統関係を調べるため、チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、およびニホンザルのそれぞれについて、遺伝子Aからつくられるタンパク質Aのアミノ酸配列を調べたところ、互いに異なっているアミノ酸の割合は、表1のとおりであった。

チンパンジーの祖先とオランウータンの祖先が分岐した年代が1300万年前、ヒトの祖先とチンパンジーの祖先が分岐した年代が600万年前とすると、分子時計の考え方により、表1を用いてヒト―チンパンジー間のタンパク質Aにおけるアミノ酸配列の違いを予測できる。ところが、タンパク質Aにおけるヒト―チンパンジー間のアミノ酸配列の違いを実際に調べた値は、分子時計の考え方による予測値よりも小さかった。次の数値e〜gのうち、分子時計の考え方による予測値はどれか。また、後の記述Ⅰ〜Ⅲのうち、実際に調べた値が予測値よりも小さくなった原因に関する考察として適当なものはどれか。その組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

e 0.42%

f 0.89%

g 4.18%

Ⅰ 遺伝的浮動により、ヒトの集団内で、突然変異によって遺伝子Aに生じた新たな対立遺伝子の頻度が上がったため。

Ⅱ ヒトにおいて生存のためのタンパク質Aの重要度が上がり、タンパク質Aの機能に重要なアミノ酸の数が増えたことで、突然変異によりタンパク質Aの機能を損ないやすくなったため。

Ⅲ 医療の発達により、ヒトでは突然変異によってタンパク質Aの機能を損なっても、生存に影響しにくくなったため。

- e,Ⅰ

- e,Ⅱ

- e,Ⅲ

- f,Ⅰ

- f,Ⅱ

- f,Ⅲ

- g,Ⅰ

- g,Ⅱ

- g,Ⅲ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

チンパンジー-オランウータンの分岐は1300万年前、ヒト-チンパンジーの分岐は600万年前です。したがって、ヒト-チンパンジーの予測値は以下のように求まります。

ヒト-チンパンジーの予測値

=(チンパンジー-オランウータン)×(ヒト-チンパンジーが分岐した年代÷チンパンジー-オランウータンが分岐した年代)

=1.93×(600÷1300)

=0.890・・・

=0.89

したがって、答えはfです。

【Ⅰ】

遺伝的浮動とは、遺伝子頻度が変動する現象のことです。つまり、遺伝子の割合が増えることもあれば、減ることもあります。したがって、不正解です。

【Ⅱ】

タンパク質Aはヒトにとって重要なアミノ酸を多く含んでいるため、突然変異によって機能を損なった個体は生存できません。したがって、正解です。

【Ⅲ】

ヒト-チンパンジーの分岐は600万年前です。しかし、医療が発達したのは約100年前です。つまり医療の発達は、タンパク質Aのアミノ酸配列の違いに影響を与えません。したがって、不正解です。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問124)へ

令和4年度(2022年度)本試験 問題一覧

次の問題(問126)へ