大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和4年度(2022年度)本試験

問148 (生物(第6問) 問3)

問題文

宮沢賢治が「サムサノナツハオロオロアルキ」と詠んだ夏場の低温による凶作では、10℃を上回る温度でも、イネのa種子が形成されにくくなる。その原因は、b低温では成熟した花粉が正常に形成されないことにある。この現象を調べるため、cイネの花のおしべが分化してから花粉が成熟するまでの約20日間の発生の過程を調べたところ、表1の結果が得られた。成熟した花粉が正常に形成されない現象は、d表1の発生段階のどこかが低温において進行しなくなっていることが原因と考えられる。

他方、冬場の低温においては、0℃以下になると細胞内の水が凍結し、生じた氷の結晶により細胞が破壊されることがある。しかし、e徐々に温度が低下した場合には、植物は凍結による細胞の破壊を回避できることがある。

表1

発生段階Ⅰ おしべが分化する

発生段階Ⅱ 葯(やく)の見かけが完成し、葯の中が花粉母細胞で満たされる

発生段階Ⅲ 減数分裂により、花粉母細胞から花粉四分子が形成される

発生段階Ⅳ 花粉四分子がばらばらになる

発生段階Ⅴ 花粉管細胞と雄原細胞が形成される

発生段階Ⅵ 花粉が成熟する

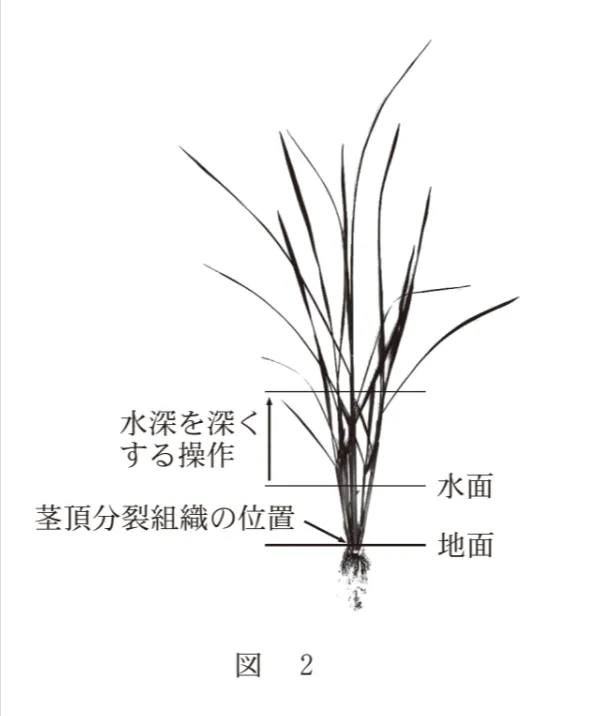

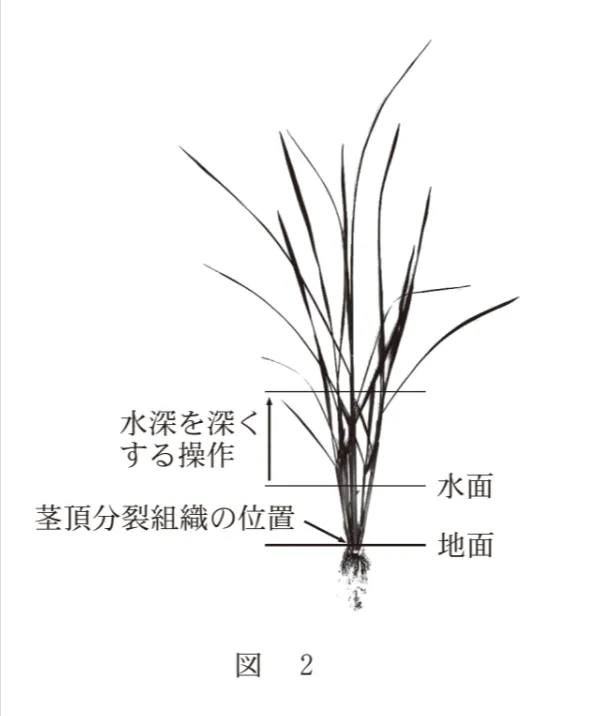

下線部cに関連して、イネでは、花芽形成前の茎は見かけより短く、茎頂分裂組織が地面近くにあり(図2)、葉や花穂(かすい)はここから分化して伸びる。イネの成長のある時期(以下、時期X)に、水田の水深を、イネの下半分が水につかるくらいまで深くしておくと、気温が一時的に低下しても、花粉の形成には大きな影響がなかった。この結果から導かれる考察として適当でないものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問148(生物(第6問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

宮沢賢治が「サムサノナツハオロオロアルキ」と詠んだ夏場の低温による凶作では、10℃を上回る温度でも、イネのa種子が形成されにくくなる。その原因は、b低温では成熟した花粉が正常に形成されないことにある。この現象を調べるため、cイネの花のおしべが分化してから花粉が成熟するまでの約20日間の発生の過程を調べたところ、表1の結果が得られた。成熟した花粉が正常に形成されない現象は、d表1の発生段階のどこかが低温において進行しなくなっていることが原因と考えられる。

他方、冬場の低温においては、0℃以下になると細胞内の水が凍結し、生じた氷の結晶により細胞が破壊されることがある。しかし、e徐々に温度が低下した場合には、植物は凍結による細胞の破壊を回避できることがある。

表1

発生段階Ⅰ おしべが分化する

発生段階Ⅱ 葯(やく)の見かけが完成し、葯の中が花粉母細胞で満たされる

発生段階Ⅲ 減数分裂により、花粉母細胞から花粉四分子が形成される

発生段階Ⅳ 花粉四分子がばらばらになる

発生段階Ⅴ 花粉管細胞と雄原細胞が形成される

発生段階Ⅵ 花粉が成熟する

下線部cに関連して、イネでは、花芽形成前の茎は見かけより短く、茎頂分裂組織が地面近くにあり(図2)、葉や花穂(かすい)はここから分化して伸びる。イネの成長のある時期(以下、時期X)に、水田の水深を、イネの下半分が水につかるくらいまで深くしておくと、気温が一時的に低下しても、花粉の形成には大きな影響がなかった。この結果から導かれる考察として適当でないものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

- 時期Xに植物体の上半分だけが低温にさらされても、花粉の形成は影響を受けない。

- 時期Xに花粉四分子の形成が起こった。

- 花穂が水面下にあることにより、気温の一時的な低下から花粉の形成が保護された。

- 花粉の成熟が遅れたままで花穂が伸びたときには、花粉の形成を低温から保護するために、水田の水深をより深くする必要がある。

- 時期Xに水田の水深を深くした際の気温の一時的上昇は、気温が変化しない場合と比べて、種子の実る割合を低下させる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

前の問題(問147)へ

令和4年度(2022年度)本試験 問題一覧

次の問題(問149)へ