大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和4年度(2022年度)追・再試験

問84 (物理(第3問) 問3)

問題文

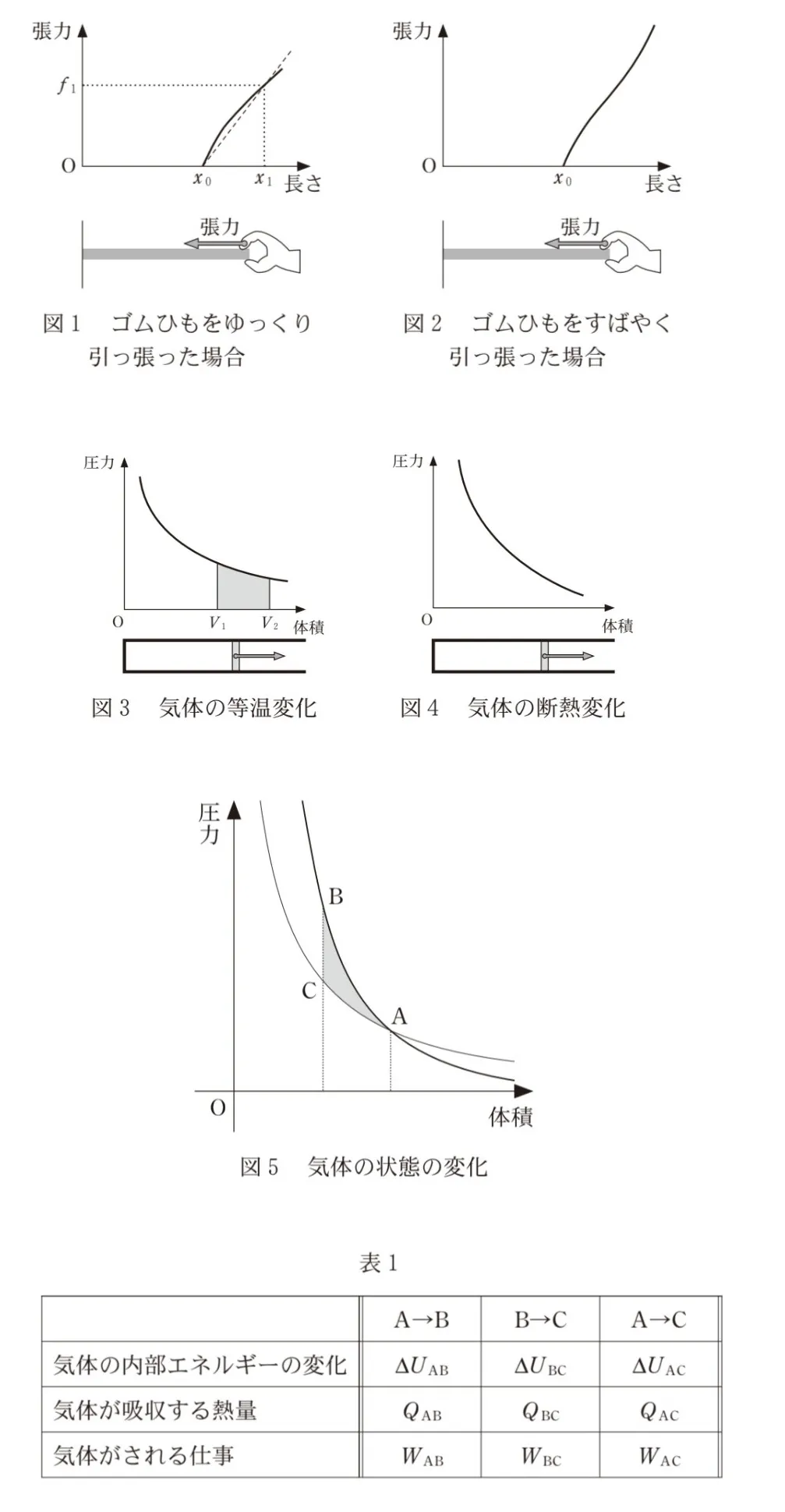

ゴムひもを引っ張ったときの、ゴムひもの長さと張力の変化を測定したところ、図1と図2の結果が得られた。図1の実験では、ゴムひもをゆっくり時間をかけて引っ張りながら測定を行ったが、図2の実験では、すばやく引っ張って測定を行った。

ゴムの温度が常に室温と等しくなるようにゆっくり伸び縮みさせたときは、ゴムが等温変化していると考えることができる。また、ゴムひもをすばやく伸ばしたときは、ゴムと周囲との間に熱が移動する時間がないため断熱変化だと考えることができ、気体を断熱圧縮したときに温度が上がるように、ゴムの温度が上がる。このようにゴムの伸び・縮みを、気体の圧縮・膨張に対応させることができる。気体は理想気体であるものとして、熱力学の法則を応用してゴムの伸び・縮みを考えていこう。

気体の膨張について復習しよう。図3と図4は、それぞれ、シリンダーとなめらかに動くピストンで閉じ込められた気体の等温変化と断熱変化における体積と圧力の変化のグラフである。なお、図中の矢印は、気体がピストンを押す力を示す。

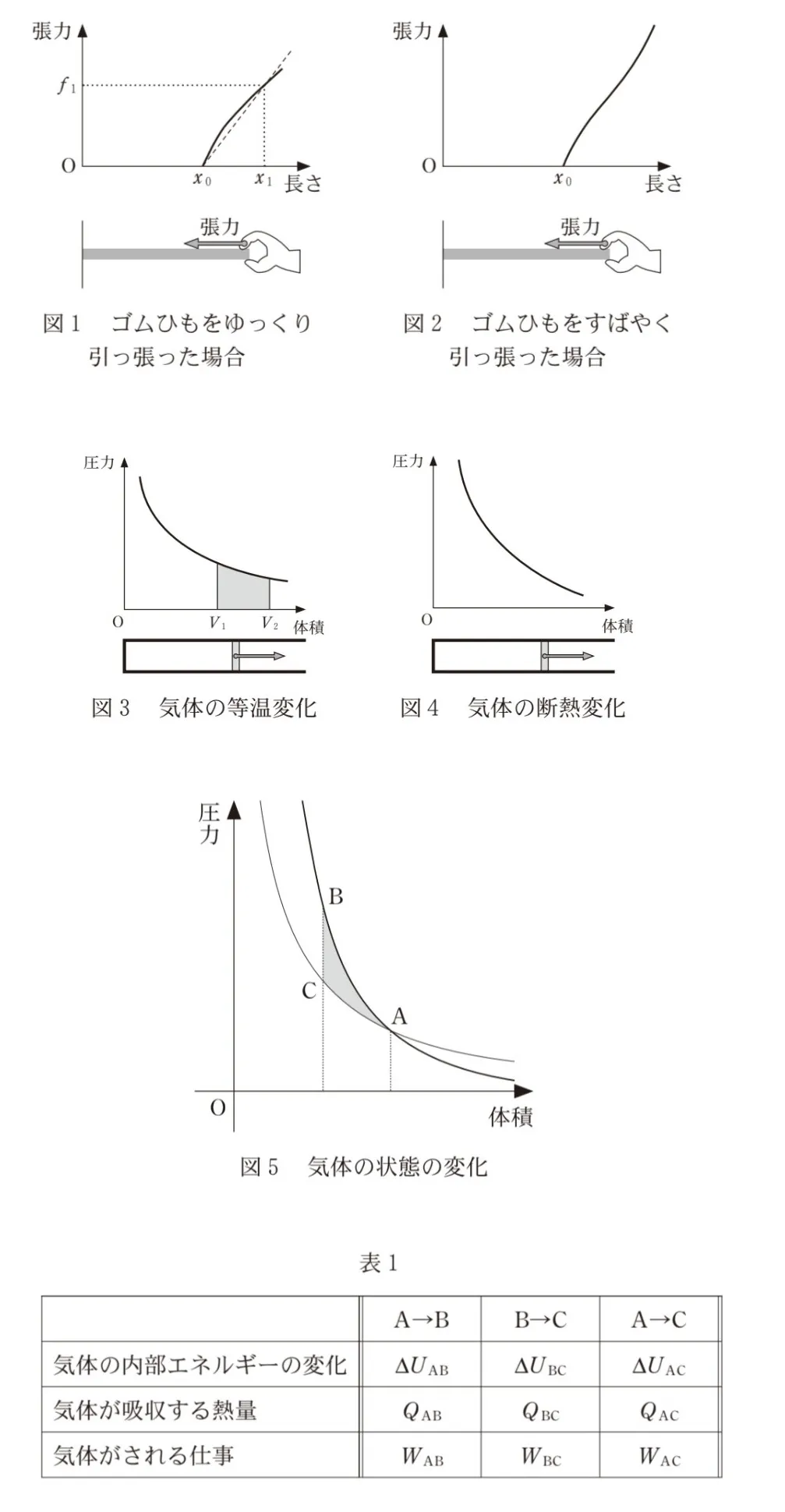

気体を2種類の方法で圧縮するグラフを描くと、以下の図5のようになる。

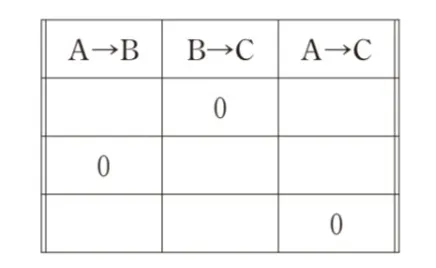

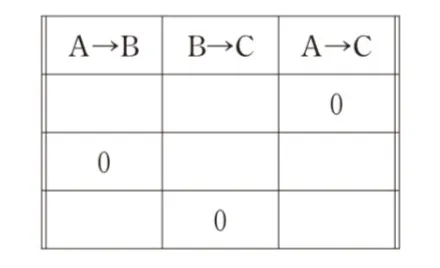

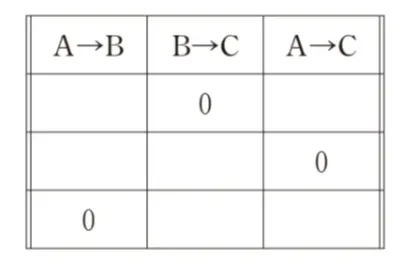

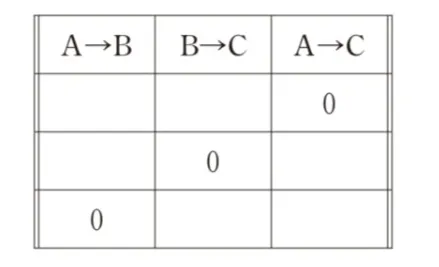

図5で、温度が室温である最初の状態Aから断熱変化させたのが状態B,状態Aから等温変化させて状態Bと同じ体積にしたのが状態Cである。状態Bでピストンを固定して周囲と熱のやりとりができるようにすると、気体の温度が室温と同じ状態Cになるという定積過程を考えることができる。三つの過程(A→B,B→C,A→C)における気体の内部エネルギーの変化、気体が吸収する熱量、気体がされる仕事を、表1のように表すことにしよう。

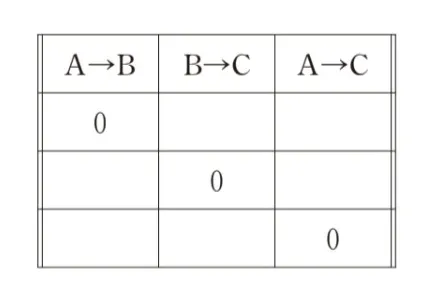

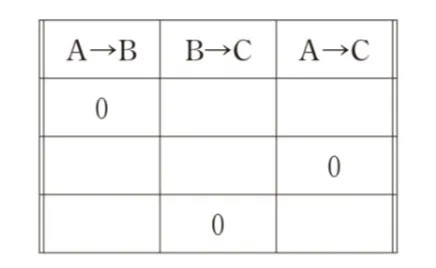

表1には9個の量が書いてあるが、0になる量を「0」に書き直し、それ以外を空欄としたとき、最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和4年度(2022年度)追・再試験 問84(物理(第3問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

ゴムひもを引っ張ったときの、ゴムひもの長さと張力の変化を測定したところ、図1と図2の結果が得られた。図1の実験では、ゴムひもをゆっくり時間をかけて引っ張りながら測定を行ったが、図2の実験では、すばやく引っ張って測定を行った。

ゴムの温度が常に室温と等しくなるようにゆっくり伸び縮みさせたときは、ゴムが等温変化していると考えることができる。また、ゴムひもをすばやく伸ばしたときは、ゴムと周囲との間に熱が移動する時間がないため断熱変化だと考えることができ、気体を断熱圧縮したときに温度が上がるように、ゴムの温度が上がる。このようにゴムの伸び・縮みを、気体の圧縮・膨張に対応させることができる。気体は理想気体であるものとして、熱力学の法則を応用してゴムの伸び・縮みを考えていこう。

気体の膨張について復習しよう。図3と図4は、それぞれ、シリンダーとなめらかに動くピストンで閉じ込められた気体の等温変化と断熱変化における体積と圧力の変化のグラフである。なお、図中の矢印は、気体がピストンを押す力を示す。

気体を2種類の方法で圧縮するグラフを描くと、以下の図5のようになる。

図5で、温度が室温である最初の状態Aから断熱変化させたのが状態B,状態Aから等温変化させて状態Bと同じ体積にしたのが状態Cである。状態Bでピストンを固定して周囲と熱のやりとりができるようにすると、気体の温度が室温と同じ状態Cになるという定積過程を考えることができる。三つの過程(A→B,B→C,A→C)における気体の内部エネルギーの変化、気体が吸収する熱量、気体がされる仕事を、表1のように表すことにしよう。

表1には9個の量が書いてあるが、0になる量を「0」に書き直し、それ以外を空欄としたとき、最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

問題文からそれぞれの状態変化がどの過程なのか読み取りましょう。

状態A→状態Bのときは断熱圧縮です。

この場合、気体が吸収する熱量QABは

無く、0になります。

続いて、状態B→状態Cは等積過程です。

このとき、気体は仕事をされません。

仕事とは物体を動かすときに発生するためです。

そのため、気体がされる仕事QBCは0となります。

最後に状態A→状態Cは等温変化です。

このときは温度の関数である内部エネルギーの変化はありません。

そのため内部エネルギーの変化ΔUACは0となります。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

A→B, B→C, C→Aに分けて考えましょう。

A→B

断熱変化なので、気体が吸収する熱量QABが0です。

B→C

体積が変わってないので、仕事をしません。

WBCが0です。

C→A

等温変化なので、気体の内部エネルギーの変化ΔUCAが0です。

よってこれらの3つが0になっているものを選びましょう。

断熱変化、等温変化、等積変化(体積が一定の変化)では何が変化しないのかきちんと整理しましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問83)へ

令和4年度(2022年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問85)へ