大学入学共通テスト(理科) 過去問

令和4年度(2022年度)追・再試験

問91 (物理(第4問) 問4)

問題文

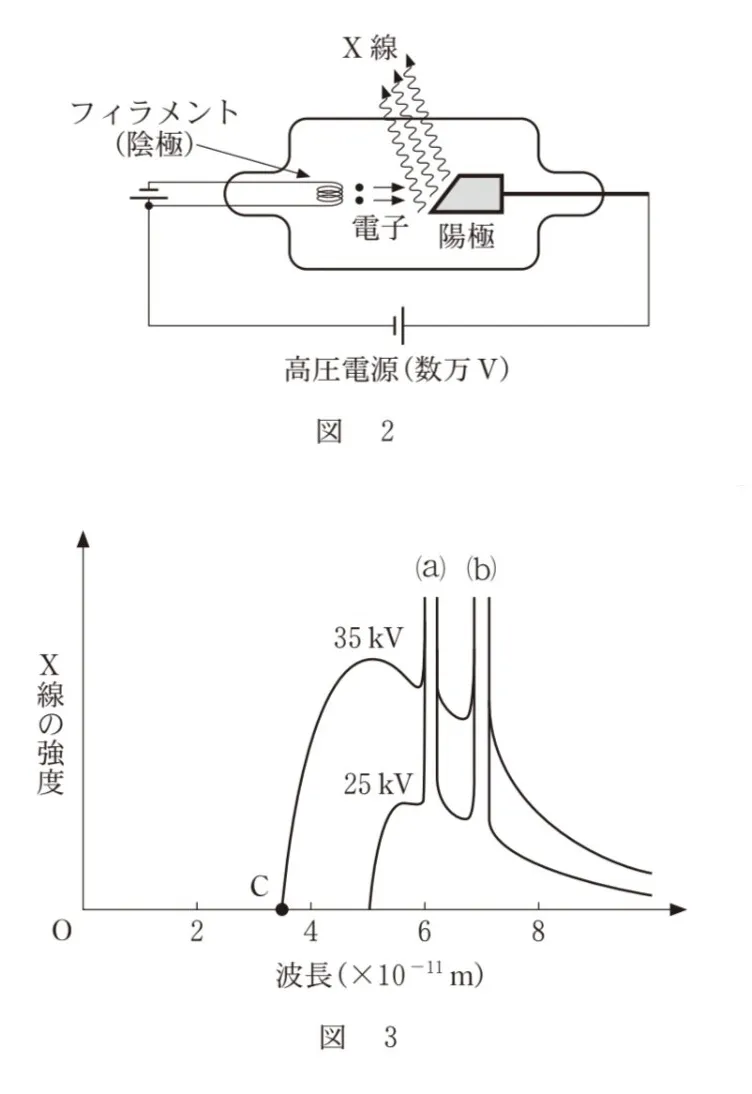

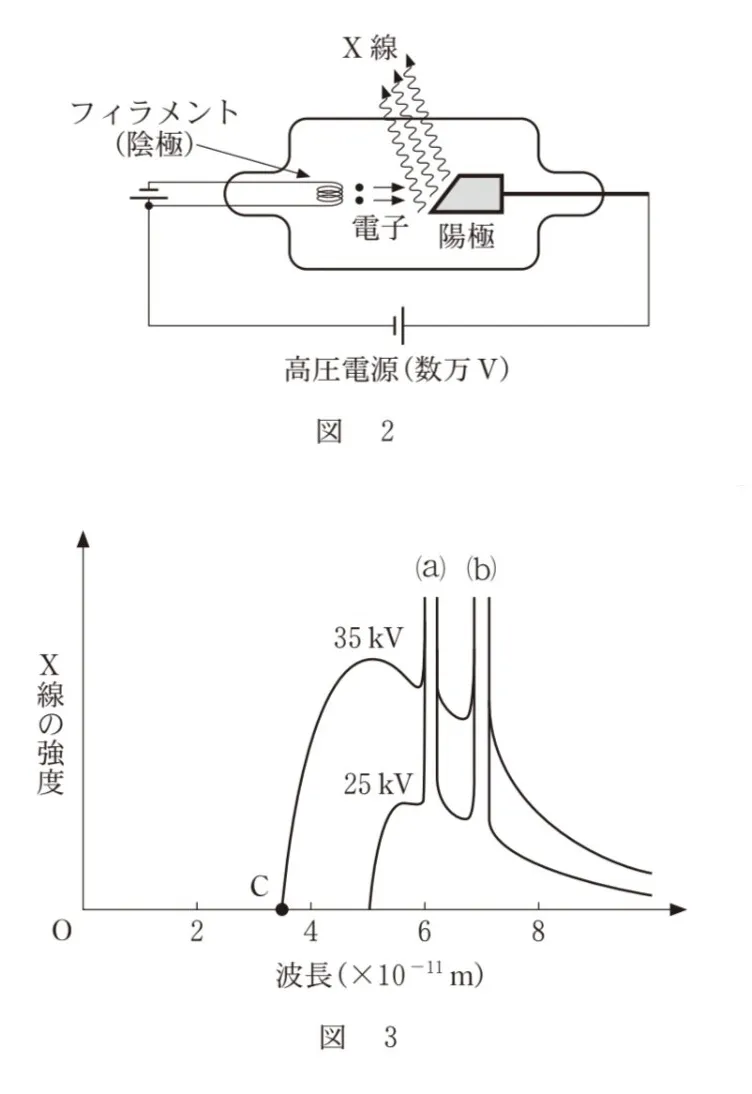

図2のようにX線管のフィラメント(陰極)・陽極間に高電圧を加え、陰極で発生した電子を陽極の金属に衝突させるとX線が発生する。図3は、陽極にモリブデンを用いた場合の、各電圧ごとに発生したX線の強度と波長の関係(X線スペクトル)を示している。たとえば、両極間の電圧が35kVの場合には、図のC点を最短波長とする連続スペクトルが得られた。また、連続的なスペクトルの中に鋭い二つのピーク(a)、(b)も観測され、このピークの波長は電圧によらない。

図3の結果を見たPさんとQさんが会話を始めた。ここで、プランク定数をh,光速をcとする。ただし、PさんとQさんの会話の内容は間違っていない。

空欄( オ )・( カ )に入れる記号と語の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

Qさん:図3を見ると、二つの鋭いピークの波長は、電圧を変えてもまったく変化していない。二つのピーク(a)、(b)のうち、X線の光子のエネルギーが小さいのは( オ )の方だね。これらの二つのピークが現れるのは何に関係しているんだろう。

Pさん:陽極金属の種類を変えてみよう。そのとき、X線のピークの波長は変化することがわかっている。つまり、このX線のピークは陽極金属の特性に関係するようだね。では、両極間の電圧が35kVのとき、最短波長は図3のC点と比べてどうなるだろうか。

Qさん:最短波長は変化( カ )はずだよね。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(理科)試験 令和4年度(2022年度)追・再試験 問91(物理(第4問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

図2のようにX線管のフィラメント(陰極)・陽極間に高電圧を加え、陰極で発生した電子を陽極の金属に衝突させるとX線が発生する。図3は、陽極にモリブデンを用いた場合の、各電圧ごとに発生したX線の強度と波長の関係(X線スペクトル)を示している。たとえば、両極間の電圧が35kVの場合には、図のC点を最短波長とする連続スペクトルが得られた。また、連続的なスペクトルの中に鋭い二つのピーク(a)、(b)も観測され、このピークの波長は電圧によらない。

図3の結果を見たPさんとQさんが会話を始めた。ここで、プランク定数をh,光速をcとする。ただし、PさんとQさんの会話の内容は間違っていない。

空欄( オ )・( カ )に入れる記号と語の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

Qさん:図3を見ると、二つの鋭いピークの波長は、電圧を変えてもまったく変化していない。二つのピーク(a)、(b)のうち、X線の光子のエネルギーが小さいのは( オ )の方だね。これらの二つのピークが現れるのは何に関係しているんだろう。

Pさん:陽極金属の種類を変えてみよう。そのとき、X線のピークの波長は変化することがわかっている。つまり、このX線のピークは陽極金属の特性に関係するようだね。では、両極間の電圧が35kVのとき、最短波長は図3のC点と比べてどうなるだろうか。

Qさん:最短波長は変化( カ )はずだよね。

- オ:(a) カ:しない

- オ:(a) カ:する

- オ:(b) カ:しない

- オ:(b) カ:する

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

X線の光子のエネルギーが小さいのは(b)の方であり、

陽極金属の種類を変えても、

最短波長は変化しないです。

光子の持つエネルギーは

E=hc/λ

と表されます。

したがって、波長が大きい(b)の方がエネルギーは小さくなります。

また、エネルギー保存則より

電子の運動エネルギーが光子のエネルギーに変換されるとき、

つまり、 eVとhc/λが等しいとき、

最短波長になります。

よって、

eV=hc/λ

λ=hc/eV

となります。

この式から最短波長は電圧にのみ依存することが分かります。

そのため、陽極金属によって最短波長は変化しません。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

光子のエネルギーは

hc/λ

で与えられます。

つまり、波長にエネルギーが反比例するため、波長が大きい(b)の方がエネルギーは小さくなります。

また最短波長は光子のエネルギー保存則より

電子の運動エネルギーeVと光子のエネルギー hc/λとが等しい時に最短波長になるので

eV=hc/λ

λ=hc/eV

となり、陽極金属によって変化しない、ことがわかります。

X線のエネルギーがhc/λであることをきちんと覚えておきましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問90)へ

令和4年度(2022年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問92)へ